لأكون صريحاً، كلّما أتممت جزءًا من هذا المقال سألت نفسي هل من الحكمة أن أضع كلّ هذه الأفكار في مكان واحد – وهل سيقرأ أحد هذا المقال في الأساس، ولكن أجد تفكيري يعود دائماً لنقطة واحدة: أريد لهذا المقال أن يكون دليلاً لمن لا يعلم أنّه يعيش في جماعةٍ رقميّة كي يدرك هذا، أن يكون نقطة مقارنة، لما يمكن أن تكون عليه العلاقات الصحيّة على الشبكة مقارنة بتلك الهوسيّة الضارّة.

أردت أن أضع كلّ شيء في مكان واحدٍ لأنّ هذا الموضوع قد لا يحتمل في نظر الكثيرين البحث المطوّل المستقل، ولأنّ الشبكة العربيّة تتجاهل هذا النوع من المواضيع عادةً لسبب أو لآخر.

أرجو أن أكون قد وفّقت في هذا.

الطائفة والجماعة

لطالما وجدت أن ترجمة مصطلحي Cult وSect إلى العربيّة على مقابلٍ واحدٍ أمر غريب، فعلى الرغم من أن كلمة “طائفة” لغةً مناسبة فعلاً لوصف أيّ جزء من أيّ نوع -طائفة من الطير، طائفة من النبات، طائفة من البشر- إلّا أنّ المقصود الأكثر استخداماً لكلمة “طائفة” في اللغة العربيّة في السياق الدينيّ هو “الفئة الفرعيّة التابعة لدين ما” وهو مقابل كلمة Sect المباشر.

أما مصطلح Cult فلا يمكن مقابلته بهذه البساطة برأيي، فعلى الرغم من أن المصطلح يشير بالفعل لجماعات قد تستخدم الرسائل الدينيّة في السيطرة على أتباعها، إلّا أنّها ليست في المطلق “جماعات دينيّة” كما في مصطلح Sect، بل على العكس تماماً، إذ تتمحور هذه المجموعات حول شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يفرضون سلطتهم وسيطرتهم على أفراد الجماعة – بغض النظر عن قناعات هؤلاء الأفراد الدينيّة.

ولعلّ في عدم تخصيص مقابل عربيّ منفصل لكلمة Cult علّة؛ فهذا النوع من الجماعات، على الرغم من شيوعه في الغرب على ضروب متعددة، كجماعات نهاية العالم وكنائس الخلاص واليوغا والعلاج بالطاقة والارتقاء النفسيّ ومقابلة الكائنات الفضائيّة وغيرها الكثير، يبقى في المنطقة العربيّة محصوراً في مؤثّرين مستندين بشكل رئيسيّ على أُسس دينيّة، ولنا في جماعة القبيسيّات المتغلغلة في بلاد الشام أفضل مثال على هذا.

هذا لا ينفي وجود “جماعات” أخرى من هذا النوع خارج هذا النطاق الدينيّ، فجماعات التنمية البشريّة المتمحورة حول “مؤثّر” واحد، وجماعات التسويق الهرميّ المتمحورة حول شركات ومجموعات شركات بعينها موجودة منذ سنين طويلة ولها مريدون ملتزمون بقدر التزام القبيسيات وربما أكثر، ولكن إبقاء هذه المجموعات تركيزها على “تحقيق الذات” جعلها أكثر بعداً عن مفهوم الطوائف في عقول الكثيرين في المنطقة، وارتباط مصطلح “الطائفة” في العموم بالمجموعات الدينيّة يصعّب على الكثير ربط هذين النوعين من المجموعات ببعضهم – على الرغم من كونهما كلاهما يعتمدان على تحقيق سلطة لا دينيّة في محورها.

هدفي من هذه المقدّمة هو التالي؛ برأيي الشخصيّ، كلمة “طائفة” لا تصف بدقّة نوع الجماعات المقصود في كلمة Cult الإنجليزيّة، إذ تعطي شعوراً للسامع بأنّ المقصود هو “جماعة دينيّة متمحورة حول فرعٍ ينتمي لأصل دينيّ ثابت” – بينما المقصود فيها هو “جماعة متمحورة حول شخصٍ أو مجموعة أشخاص يهدفون للسيطرة على أفكار وحياة مريديهم”. لهذا سأستخدم في هذا المقال مصطلح “جماعة” كمقابل لكلمة Cult، كما في العاميّة الشاميّة، حيث يقال “جماعة فلان” و”جماعة كذا” عن هذا النوع من التنظيمات عادةً.

انتفاضة المؤثّرين

قبل عقد أو عقدين من الزمن، لم يكن من السهل على “شخص عاديّ” أن يصل لموقف يضعه -وكلامه- أمام العامّة، فقبل الإنترنت لم يكن سوى للكتّاب والإذاعيّين وبعض الشيوخ والسياسيّين القدرة على خطاب العامّة – أمّا بعد الإنترنت فهذا الخطاب لم يعد حكراً على أحد.

وعلى الرغم من أنّ للمؤسسات الإعلاميّة والدينية والسياسيّة اليوم سلطة وتأثيراً كبيرين، لا يمكن إنكار أنّ هذا العصر هو عصر “المؤثّرين – Influencers” دون منازع – رغم تحفّظي على هذا المصطلح.

في العديد من المجالات، يمكن لمجموعة من هؤلاء المؤثّرين التأثير على قرارات كبرى الشركات، ودفع “المستهلكين” إلى مقاطعتها أو دعمها أو تخريب عملها.

والسبب الأساسيّ الذي يجعل هؤلاء المؤثرين (الجدد) أكثر قدرة على التأثير في الشخص العاديّ مقارنة بالمؤثّرين التقليديين هو ارتباطهم بهذا الشخص، على عكس الممثلين والرياضيين والسياسيين وكبار الشيوخ والكتّاب والإذاعيين، يمتلك هؤلاء المؤثرين خلفيات ثقافية واجتماعية واقتصاديّة مشابهة بنسبة كبيرة لخلفيات السواد الأعظم، ولهذا يكون كلامهم أكثر “موثوقيّة” في أعين هؤلاء.

ولكن هذا الارتباط وحده لا يكفي، إذ أنّ التميز والاختلاف مهمّان أيضاً بقدر أهميّة الارتباط والتشابه؛ فالمؤثّر المثاليّ الأقدر على إقناع متابعيه وكسب ثقتهم هو القادر على إظهار نفسه كواحد منهم، وفي نفس الوقت إظهار ما يميّزه عنهم ويجعله “مستحقاً” لمنصّته التي يتحدّث من عليها.

لا ترى لاعب ماينكرافت Dream يعرّف عن نفسه على أنّه “لاعب آخر” فحسب، بل هو “اللاعب” الذي وصل أخيراً لحلم العديد من الأطفال والشباب الذين يتابعونه؛ وهو كسب المال من خلال هوايتهم المفضلة ولعبتهم المفضلة. فهو فعلاً يبقى مرتبطاً بهؤلاء الأطفال والشباب عبر هذه اللعبة، وعبر خلفيته البسيطة، وعبر تعامله العفويّ معهم، إلا أن “المنصّة” التي تؤهّله للحديث وتقديم النصح والتوجيه هي وصوله لهذا الهدف.

المؤثرين والعلاقات أحاديّة الطرف

سبب اعتراضي على مصطلح “المؤثرين” سابقاً هو افتراض هذا المصطلح أن مفهوم “التأثير” هذا لم يكن موجوداً قبل وجود الإنترنت، وأنّ آلاف الكتّاب والسياسيّين والإعلاميين وغيرهم من المشاهير الذين اتّخذت كلماتهم كدستور لعشرات ومئات السنوات قبل ظهور الإنترنت لم يكونوا قادرين على “التأثير” بمن يقرأ لهم ويتابعهم، وهذا محض خطأ.

ربما يصحّ استخدام مصطلح المؤثّرين دون مشكلة في السياقات العامّة، لكن في سياق خاصّ كهذا، أجد في الفصل بين المؤثّرين التقليديّين والمؤثرين الجدد فائدة، فكما سأسرد بعد قليل، الوصلات بينهما -خصوصاً عند الحديث عن العلاقات أحاديّة الطرف- كثيرة ومعقّدة.

ففي الصميم، كلّ المؤثّرين يبنون علاقات أحاديّة الطرف مع متابعيهم، على نسب مختلفة وبأهداف مختلفة؛ فالمؤثّر يعتمد في أرباحه ومبيعاته بشكل أساسيّ على وجوده على “منصّة” تفصله عن البقيّة وتميّزه عنهم، هذه المنصّة تعني بشكل افتراضيّ أن الواقف عليها لن يكون -ولن يرغب أن يكون- على علاقة صميميّة مع أحد “المتابعين”، ولن يعرف عن أيّ منهم تفاصيل تدفعه للاهتمام بقصصهم أو بناء علاقات صحيّة معهم.

بينما في الطرف المقابل، يعرف هذا المتابع الكثير عن مطربه المفضّل وعارضة الانستغرام المفضّلة لديه، ربما أكثر مما يعرف أصدقاء هذا المؤثّر عنه أحياناً، وهذه المعرفة أحاديّة الجانب هي أساس هذه العلاقة.

يتحدث توم سكوت في فقرة من عرضه أمام المعهد الملكيّ البريطانيّ عن العلاقات أحاديّة الجانب ويسرد الكثير عنها في مقارنات بين ما كانت عليه قبل وجود الإنترنت وما هي عليه الآن، ويشير برأيي إلى أحد أهمّ الخطوط العريضة التي تختلف فيها العلاقات أحاديّة الطرف اليوم عن تلك في الماضي: وهو بيع العلاقات الصميميّة.

عندما يقف جاستن بيبر أمام جمهوره من الفتيات المراهقات اللواتي يصرخن عندما يظهر سنتيمتر واحد من معدته، ويكسب المال من بيع بطاقات حفلاته وأقراصه وتسجيلات أغانيه والملابس الداخليّة التي عليها توقيعه، ما يبيعه جاستن هنا هو “الصورة الشخصيّة” لمتابعيه، على أنّه “آيدول” لا يمكنهم بأي حال من الأحوال الوصول إليه، ولا يخاطبهم بشكل مباشر سوى في المناسبات.

أمّا عندما تظهر أمورانث أمام شاشة حاسوبك وتخبرك بأنّها ستراسلك عندما تشترك بحساب الأونلي فانز خاصتها (تنبيه، في بداية الفيديو ASMR لعق الأذنين من أمورانث قد يسبب اضطرابات نفسية للمشاهد) فما تبيعه هنا هو “العلاقة الصميميّة” بينك وبينها، لحظة التفاعل والصداقة والحميميّة تلك هي ما تعدك به وما تضعه أمام عينيك.

في هذه الحالة يبقى تواصلك معها أكثر مباشرة، ويبقى الارتباط هذا موجوداً، وتبقى هي مستحقّة “للمنصّة” التي تقف عليها لتميّزها الشكليّ واستغلالها لهذا التميّز لأقصى الحدود.

كلّ من أمورانث وجاستن بيبر يستثمر موهبته في الوصول إلى التأثير، وفي الحالتين يجذب هذا السيمبز – Simps والستانز – Stans الذين يتعاملون مع هؤلاء المؤثرين كما يتعامل أتباع الجماعات – Cults مع قائدي جماعاتهم؛ بتقديس وانقياد أعمى.

التمييز بين السيمب والستان صعب، فلا يقتصر السيمبنغ -رغم الاعتقاد الشائع- على العلاقات أحادية الطرف بين متابع ذكر ومؤثّرة أنثى، ولا يقتصر الستانينغ على المؤثرين التقليديين دوناً عن المؤثرين الجدد.

تأتي كلمة ستان في الأصل من أغنية للرابر الأمريكي Eminem والتي يصف فيها “المعجب المترصّد – Stalker Fan” والذي يقوم بأفعال شنيعة بسبب تأخر مطربه المفضل في الرد على رسائله.

وللمصادفة، تأتي كلمة سيمب أيضاً من ثقافة الهيب هوب، إذ استخدمت في أغاني الراب للإشارة للرجال الخانعين للنساء والخاضعين لهم، لكنها انتشرت في وقت لاحق لتشمل الجنسين، ولتشير إلى علاقة بعض المتابعين بالمشاهير.

الفرق بين المصطلحين برأيي يمكن تلخيصه في المقاربة والحالة العقليّة – Mindset للمتابع؛ إذ يعتقد الستان أنّه يمتلك حقّاً في المؤثّر بسبب اهتمامه ومعرفته الواسعة عنه وعن أعماله وإنجازاته واهتماماته، ويحاول الحصول على هذا الحقّ عبر تصرّفات “عنيفة” في مجملها، كالترصّد – Stalking والهوس الزائد، وربما تنعكس هذه التصرفات على المؤثّر نفسه عندما يخرج عن “النظرة المثاليّة” للستان لينعكس التوجه من الدفاع والاهتمام إلى الهجوم والنقد وحتى إلى التعدي الجسدي في بعض الأحيان.

السيمب أيضاً يرى لنفسه استحقاقاً في المؤثّر، لكنّه لا يعبّر عن هذا الاستحقاق -على الأقل في الحالات العامة- بطريقة عنيفة، بل يحاول “الوصول” للمؤثر عن طريق إظهار “اللطف والاهتمام” – يتضمّن هذا بالطبع رغبة في الحصول على مقابل لهذا اللطف، وقد يتطور الأمر لتصرفات عنيفة عندما تبوء المحاولات المتكررة بالفشل، لكن يدرك المؤثرين الذين يمتلكون جمهوراً واسعاً من هذا النوع “المنطقة الذهبية” التي يمكن لهم التفاعل فيها مع هؤلاء دون إزعاجهم، وبنفس الوقت مع تحقيق أكبر فائدة ممكنة من وجودهم.

من الضروري التأكيد هنا أن “الإعجاب” بشخصيّة مؤثّر ما وعمله وما يقدّمه مختلف جذرياً ولا يتطلب إطلاقاً أن يكون المعجب “ستان” أو “سيمب” – العلاقة الصحية بين “شخصيّة عامّة” أو “مؤثر” وبين العامّة هي علاقة تقديرٍ وإعجاب متوازن مع تشكيكٍ ونقدٍ صحّي، لا علاقة هوس وترصّد وإدمان.

الطوائف العَرَضيّة

بسبب الطريقة التي يعمل بها الإنترنت، لا يوجد قدرٌ كافٍ من الاستعداد يؤهّل الشخص للتعامل مع الشهرة التي سيحصل عليها عندما تكون شهرته انفجاراً مفاجئاً. ينشر الناس المحتوى على الإنترنت بهدف وصوله إلى الجمهور المنشود بالطبع، لكن لا يمكن رسم خطّة واضحة يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى الشهرة – العشوائية والصدفة لها دور كبير في هذا.

بالطبع، هذا لا ينفي دور الإصرار والالتزام والاستمرار في تحقيق وصول أكبر، لكن كلّ ما سبق سيخضع في النهاية لقدر من الحظّ والصدفة في تحقيق النتائج.

بناء على هذا، نرى اليوم الكثير من صناع المحتوى والمؤثرين الحاصلين على “جماعة عَرَضيّة” لم يخططّوا أساساً لبنائها، وعكس قادة الجماعات التقليدية، لا يمتلك هؤلاء المؤثرين خطة أو أجندة معيّنة ولا حتى قواعد لإدارة هذه المجموعة من المعجبين الجدد.

وبالطبع، على الرغم أنّه من السهل النظر للأمر من الخارج والقول “من السهل التعامل مع هذا النوع من الشهرة، فقط لا تكن شخصاً سيئاً” ولكنّ الأمر أصعب من هذا بكثير، فلا قواعد فعلية لما عليك فعله أو تجنبه، ولا طريقة سهلة لرسم الحدود بين ما يمكن للمتابعين التفاعل معه وما لا يمكنهم التفاعل معه.

ما يمكن للمؤثر فعله في هذه الحالة هو التأقلم ومحاولة فهم الجماعة، وبناء ورسم الحدود أثناء نموّه بما يضمن النفع للطرفين دون ضرر: القبول والانتشار والدعم المستمر له، والفائدة والمتعة والمجتمع الإيجابيّ لمتابعيه.

وهذا أيضاً ليس بالأمر السهل، فالسلطة تُفسد المرء كما يقال، ومن السهل للمؤثر -خصوصاً من يمتلك سلفاً ميولاً نرجسية ومشاكل نفسية- أن يستغل موقف “القوّة” الذي يمكنه فرضه على المتابعين للوصول إلى مآرب غير أخلاقية في أفضل الأحوال، وغير قانونية أو إجراميّة حتى في أسوأها.

نرى الكثير من الحالات التي يفرض فيها المؤثر وجوده على المتابعين ويحاول استغلالهم مادياً أو فكرياً أو جسدياً. ومن الصعب فعلياً تحديد مصدر هذا الاستغلال أو سببه، على الرغم من أنً القول “ميولاً نرجسية ومشاكل نفسية” قد يبدو كذلك، إلا أنّ هذه العبارة لا تفسّر فعلياً سبب وصول بعض الأشخاص لهذه المستويات من الاستغلال.

ما لا تفسره العبارة أيضاً هو الطريقة التي يتفاعل فيها المعجبون مع المؤثر، وسبب خضوعهم لهذه السيطرة – فالقول أن للمؤثر “سلطة” على المتابع للحديث معه من موقف قوة لا يكفي برأيي لتبرير هذا.

لا أدعي بالطبع أنّ الإجابة الشافية الشاملة موجودةٌ لديّ، ولا أعتقد شخصياً أنّ الوصول لإجابة سيكون بسهولة النظر لما يجري وتحليله، ولكن ما يمكنني قوله هو أنّه وخلال تواجدي على الشبكة ونظري في مجتمعات متعددة، أجد دائماً نقاط تشابه بين تلك التي يخضع فيها المتابعون لسلطة المؤثر بطريقة سلبية.

ولفهم هذه النقاط ومدى تأثيرها وتأثّرها في خلق الجماعات، علينا الخوض في تفاصيلها. وعلينا فهم ما يبحث عنه أعضاء الجماعات بمختلف مستوياتهم من انضمامهم لتلك الجماعات.

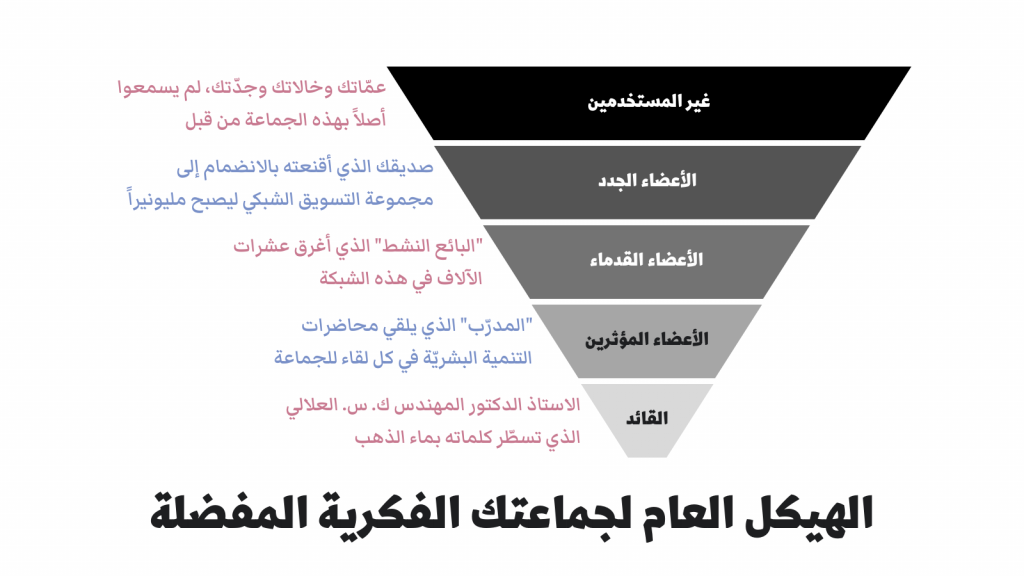

قُمع المحتوى

مفهوم القُمع سائدٌ جداً بين أهل التسويق الرقميّ، فهو ينطبق على الكثير من التفاعلات الرقميّة ويمثّل -بخطوطٍ عريضة- تضاؤل مجموعة المستخدمين بين الخطوة والتالية من رحلتهم مع منتج أو منصّة ما. على سبيل المثال: يمثّل مالكو سيّارات مازيراتي جُزءًا ضئيلاً جداً من المهتمّين بشرائها، والمهتمّين بشرائها يمثّلون جزءًا ضئيلاً جداً ممن يعلم بوجود الشركة، ومن يعلم بوجود الشركة يمثّل جزءًا ضئيلاً من تعداد السكّان الكلّي للعالم.

بنفس الطريقة، يتضاءل عدد الناس مع ازدياد الجهد اللازم لتضمينهم في مجتمعٍ معيّن، فعدم الاستماع لأغنية ما، أسهل من الاستماع لها، والاستماع لها أسهل من كتابة التغريدات والتعليق عليها، والتعليق أسهل من إنشاء لوحة تذكارية للمطرب، وإنشاء اللوحة أسهل من الوصول إلى قدر التأثير الموجود لدى المطرب نفسه.

يفصل العديد من الباحثين في مجال مجتمعات الإنترنت مجموعات المستخدمين على الشبكة إلى ثلاث مجموعات رئيسيّة:

- المتابعين بصمت – Lurkers.

- المتفاعلين – Posters.

- الصنّاع – Creators.

لكن شخصياً أفضّل الفصل بين الصنّاع المعتمدين في محتواهم على مؤثّر ذا شهرة أكبر، وبين المؤثّرين أنفسهم. فهم بديهياً أقلّ تأثيراً على مجموعة المعجبين وأصغر حجماً إن صح التعبير.

وهذه التسميات تتداخل فيما بينها وينطبق كلّ منها على نفس الشخص باختلاف السياق الاجتماعيّ ودائرة التأثير.

عند الحديث عن المشاركين بالجماعات الرقميّة، مقصدي في هذا السياق هم فئتا المتفاعلين والصنّاع، وليس فئة المتابعين بصمت، لأنّ المتابعين بصمت أكثر قدرة على الخروج من مجتمع ما والدخول لآخر مقارنة بالفئات الأخرى.

المثير للاهتمام في هذا السياق، أن للجماعات – Cults بنية مشابهة جداً للقمع السابق. فالخروج منها يصعب أيضاً مع تقدم الشخص في مستويات الجماعة.

ما يبحث عنه الأعضاء الجدد وبعض الأعضاء المستمرين في الجماعة هو التالي:

- إشباع شعورهم بالانتماء: خصوصاً من يجد نفسه بعيداً عن التيارات الشائعة في المجتمع حوله. مثل محبّي الفنون الآسيويّة أو اللاعبين أو قرّاء الروايات.

- الحصول على الإجابات البسيطة للمشاكل المعقّدة: وهذا قد يشمل الإجابة على أسئلة بريئة مثل “كيف يمكنني التمييز بين الجيد والقبيح في هوايتي” أو حتى “ما هو المعنى من الحياة”.

أما ما يبحث عنه الأعضاء المؤثّرون في الجماعة هو ما يلي:

- عائد مادّيّ أو معنوي.

- سلطة على الأعضاء الجدد.

الضغط الاجتماعيّ

لكلّ شخص دوائر اجتماعيّة يتفاعل معها ويعتبر نفسه جزءًا منها، وهذا لا يختلف سواء كان الحديث عن الحياة الواقعية أم الحياة الرقميّة، فكما يمكن للشخص أن يكون جزءًا من عائلة أو حيّ، يمكنه أيضاً أن يكون جزءًا من مجموعة من متابعي مسلسلٍ أو معجبي مؤثّر معيّن.

وفي الحالتين، تختلف صعوبة الخروج من الدائرة والانتقال لغيرها مع اختلاف مستوى تأثير الشخص في هذه الدائرة.

وفي حالة الدوائر الاجتماعيّة على الشبكة، الضغط الواقع على المتابعين بصمت – Lurkers نتيجة تغيير آرائهم حول أمرٍ ما، أو خروجهم من “دائرة اجتماعيّة” ما، أقل بكثير مقارنة من ذاك الواقع على شخص متفاعل باستمرار مع أعضاء تلك الدائرة، وهذا بدوره أقل بكثير من ذاك الواقع على شخص يصنع المحتوى لأعضاء تلك الدائرة.

نرى تأثير هذا بوضوح في مجموعات صنّاع المحتوى السياسيّ على سبيل المثال، بينما يمكن للفرد العاديّ -المتابع بصمت- أن يغير آراءه السياسية، ويشارك هذه التغييرات مع أصدقائه في دوائره الاجتماعيّة الخاصّة، يصعب على شخص يتباهى بآرائه السياسيّة على تويتر مثلاً أن يخطو هذه الخطوة.

حتّى المتفاعلون مع المجتمعات السياسيّة يمكنهم تغيير رأيهم بسهولة أكبر من صنّاع المحتوى والمؤثّرين في هذا المجال. ولو كان هذا أصعب قليلاً مقارنة بوضع المتابعين بصمت.

ما نلحظه في هذا السياق هو الضغط المعاكس من المتابعين والمتفاعلين على صناع المحتوى والمؤثّرين كي يحافظوا على صورتهم الجامدة، لا العكس، وهذا جزءٌ كبيرٌ من المشكلة.

لأنّه وكما أسلفت في كثير من الأحيان لا يبدأ المؤثّر رحلته بهدف تشكيل جماعةٍ حوله، بل يجد نفسه في هذا الموضع دون إدراك، ولارتباط قدرته على العيش أو جني المال بهذه الجماعة التي تشكلت دون إدراكٍ منه، سيشجّعه هذا على الانتقال من كونه “قائد جماعةٍ عرضيّة” إلى قائد جماعةٍ مدركٍ لتأثيره.

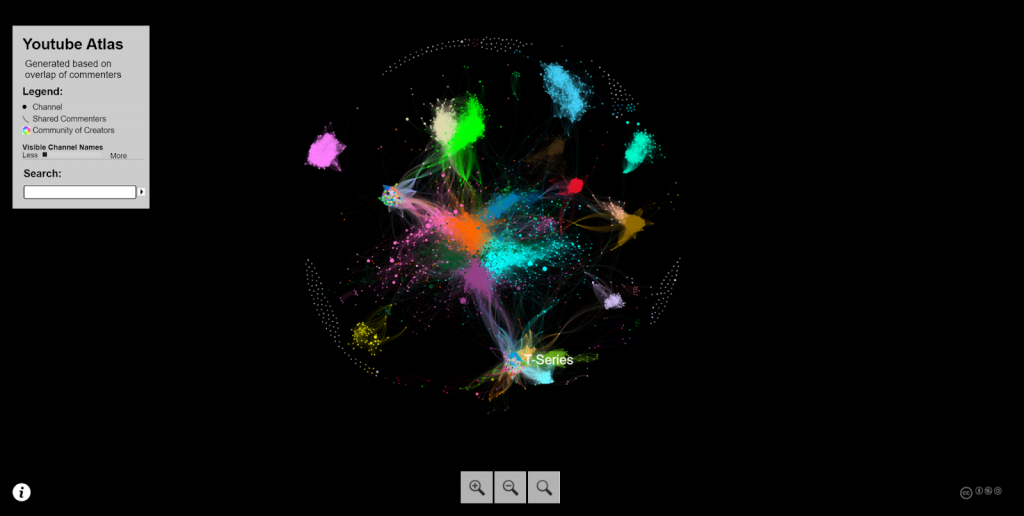

غرف الصدى

غرف الصدى باختصار هي مجموعات أو دوائر اجتماعيّة مغلقة، يتكررّ فيها نفس الأفكار والآراء حتّى يصبح غالب ظنّ أعضائها أن رؤيتهم وأفكارهم وآراءهم هذه لا مقابل لها ولا يمكن دحضها.

المجموعات السياسية أفضل الأمثلة الصارخة على غرف الصدى، فمن السهل أن يحيط الشخص نفسه بأصدقاء متقاربين سياسياً، وهذا الوسط يعزز معتقداته السياسيّة باستمرار حتّى يبدأ الاعتقاد أنّ أيّ شخص آخر يحاول الاعتراض على أيّ من معتقداته هو أحمق أو جاهل.

كلّما ازدادت صعوبة الخروج من دائرة اجتماعيّة ما، أصبح من السهل تحوّلها إلى غرفة صدى، ولكن هذا لا ينفي قدرة الدوائر الاجتماعيّة البسيطة والبريئة على التحول إلى غرف صدى تسيطر على تفكير أعضائها.

تتميز غرف الصدى أيضاً بالسلطويّة الشديدة، فمشرفو ومؤثّرو هذه المجموعات يميلون إلى إزالة وحجب كلّ ما يتنافى مع معتقداتهم عن بقيّة الأعضاء، ويأخذون دور “الأم المدافعة” لأعضاء المجموعة، فيضعون أنفسهم في مواجهة “سيل المعلومات المضاد” بدلاً منهم، وهذا ما نراه في كثير من الدوائر التي يحيلك فيها المشاركون إلى “سلطة مركزيّة” للإجابة على أسئلتك – فهم “ليسوا أهلاً للإجابة عليها”.

يمكن للنبيه ملاحظة التشابه بين غرف الصدى والجماعات من كلامي هذا، فأعضاء الجماعات في أعلى الهرم دائماً يفرضون سلطتهم الأبويّة على الأعضاء ويحجبونهم عن كلّ ما قد يخرج نظرتهم نحو العالم من سياق الجماعة.

تتطلب الجماعات -بتعريفها- وجود غرفة صدى يحصر فيها قائد الجماعة أعضاء جماعته. وهذا الربط بين غرف الصدى والجماعات ليس جديداً، فقد نوقش سابقاً وخاض فيه خبراء في المجال.

يهدف الكثير من المؤثّرين لبناء هذا النوع من المجتمعات، التي تُقولَب في النهاية حول صورتهم وآرائهم الشخصيّة، لأنّها ببساطة الطريق الأمثل للحصول على مصدر مستمر من الدخل والتعزيز الإيجابيّ، فأتباع الجماعة يهَبُون كلّ ما يملكون من وقت وجهد ومال للدفاع عن قائدها، وهو بنظرهم لا يقع في الخطأ – وبيئة غرف الصدى تضمن بقاءهم كذلك.

راكبو التيّار

كما يضع الضغط الاجتماعيّ القادم من المتابعين والمتفاعلين حافزاً للمؤثّر كي يبقى في مكانه في السلطة، وكما تصنع غرف الصدى البيئة المثاليّة ليستغل هذا المؤثّر سلطته تلك، هناك عاملٌ ثالثٌ يدفع الجماعات الرقميّة بالاتجاهين، وهم الطبقة في الوسط التي تنتفع من المؤثّر نفسه ومن بقائه في السلطة، ومن المتابعين والمتفاعلين المخلصين لهذا المؤثّر.

إن كان علينا عكس هذه الصورة على الجماعات في الحياة الواقعية، نرى أنّ “الشيوخ” التابعين لوليّ معيّن، أو المدرّبين التابعين لشركة تسويق هرميّ معيّنة، أو رؤساء نوادي المعجبين بالشخصيات البارزة، أو ضبّاط الميليشيات المنظمة، كلّهم يقعون في فئة “راكبي التيّار” ولو كان ركوبهم لهذا التيّار مختلفاً من سياق للآخر.

يدخل هؤلاء هذه الجماعات بهدف الوصول إلى هذا المستوى، ويلعب رؤساء الجماعات المنظّمة بقوّة على هذا الوتر لجذب أنواع من الناس يستهويها هذا النوع من السلطة، فهم المطبّقون في النهاية لرغبات قادة الجماعات، وهم أكبر المستفيدين بأقل المخاطر وأقل الاستثمارات نظرياً – فلا عليهم أن يكونوا ذوي كاريزما قويّة كقادة الجماعات، ولا عليهم بذل الجهد الزائد كالمريدين العادييّن.

وفي الجماعات الرقميّة، يتمثّل هؤلاء بصناع المحتوى المرتبط بمؤثّر معيّن أحياناً، أو بمدراء المجتمعات الرقميّة أحياناً أخرى، وهؤلاء يلعبون دوراً مزدوجاً – دور الأمّ المدافعة التي تحمي غرفة الصدى، ودور المتابع المخلص الذي يبقي المؤثّر على قيد الحياة.

بنفس الوقت، يكسب هؤلاء نوعاً من السلطة والتأثير على المتابعين العاديين وعلى المؤثّر نفسه، فصوتهم مسموع ورغباتهم أهمّ – لأنّهم من الأقليّة الصاخبة في المجتمع.

الرغبة بالانتماء

توفّر الجماعات لأعضائها مجتمعاً يمكنهم أن ينتموا له، وهذا لا يختلف في الجماعات الرقمية، فنقطة الجذب الرئيسيّة للكثير من أعضاء هذه الجماعات هو وجود مكان يمكن لهم مشاركة اهتماماتهم فيه والتعرف على أشخاص مشابهين لهم، وهذا أكثر شيوعاً في الجماعات المتمحورة حول مؤثّرين في مجالات صغيرة – Nich مثل مؤثّري الأنمي والمانغا والبوب الكوري والروايات الآسيوية على سبيل المثال، لأن العثور على أشخاص مهتمّين بهذا المجال أكثر صعوبة من غيرها.

يلعب الكثير من المؤثّرين على هذا الوتر عند الحديث عن “مجتمعاتهم” – فهم يعدون المتابع بشكل مباشر في كثير من الأحيان بوجود مكان ينتمي له. ويستخدمون في هذا ألقاباً -بطريقة مشابهة لقادات الجماعات الواقعية- تصم هؤلاء المتابعين بتبعيّتهم للمؤثّر، كفرقة فلان أو جيش فلان.

وهذا عامل إضافيّ يجعل الخروج من هذه الجماعات أكثر صعوبة على أعضائها، فبقرار الخروج من الجماعة يجب على الشخص أن يتخلى عن مجموعة من الأصدقاء النادرين ذوي الاهتمامات المشابهة.

هذا ما يولّد الدفاعيّة الزائدة في كثير من الأحيان عندما تحاول استجواب قناعات شخصٍ ينتمي لجماعةٍ ما، ناهيك عن صعوبة الدخول في حجرات الصدى وتنبيه من بداخلها لما يجري خارج العالم، يبقى هناك حاجز ضخم، وهو حاجز ترك الأمان المعروف، والانتقال إلى المجهول الخطير، بعد ترك الجماعة التي يشعر الشخص فيها بالانتماء.

ونميّز هنا طبعاً بين شعور الانتماء الإيجابيّ وذاك السلبيّ، فبالطبع يجب على كل شخص أن يجد مكاناً يشعر فيه بالانتماء والراحة النفسية، ولا يجب أن يكون متأهباً دائماً ومستعداً للنقاش وهدم الثوابت، فهذا أيضاً غير صحّي، لكن برأيي أجد أن الانتماء الإيجابيّ يتمثّل بقدرة الشخص على التفاعل مع عدة دوائر اجتماعيّة دون قلق أن يخسر تواجده وأصدقاءه في أحدها.

وفي حالة الجماعات تحديداً، لن تجد جماعةً تقبل على أعضائها “التفاعل” مع دوائر اجتماعيّة مضادّة يمكن أن تزرع الوعي في عقول أعضائها.

الإجابات السهلة

هذا سبب من الأسباب الرئيسية التي ينضم لأجلها الكثير من أعضاء الجماعات، خصوصاً عند الحديث عن الجماعات الرقميّة، فغالب هذه الجماعات تتمحور في الأساس حول مؤثّر يقدّم إجابات حول موضوعٍ معيّن، وغالباً ما يقدّم المؤثّر هذه الإجابات بثقة كافية لإيهام من يسمعه أنّ كلّ إجاباته على كلّ شيء في الحياة هي الإجابات الأصح.

قد يبدو هذا للبعض مشابهاً للطريقة التي يبني فيها الشيوخ والمبشّرون الجماهير حولهم، وهذا مبرر، فالكثير من هؤلاء يهدفون فعلاً لبناء جماعات حول أنفسهم، ونرى الكثير منهم يسعون للسلطة سواء في العالم الرقمي أم في العالم الواقعي.

وهذا هو الطريق الأسهل لمن يجد في نفسه الحيرة والضياع، فالإجابات الجاهزة أسهل دوماً وأكثر إقناعاً من البحث والتفكير الناقد، ولمن وجد نفسه مرهقاً من البحث سيظهر هذا المؤثّر كواحة في الصحراء، لا كشخص متلاعب يرغب بإدخال المتابع في جماعته.

ويجب التمييز هنا برأيي بين المؤثّر الذي يفعل هذا بقصد التلاعب، وذاك الذي يتلاعب دون قصد، فدور المؤثّر في كثير من الأحيان يقتضي الحديث بثقة زائدة، وهذا لا يعني أنّه دائماً ينوي التلاعب. يجب التمييز أيضاً بين المبشرين والشيوخ الذين يدّعون امتلاك الإجابات ويسخّرون المواقف الدينيّة لصالح بناء هالة حول أشخاصهم، وبين من ينقلون العلم الدينيّ للناس دون انحياز شخصيّ.

شخصياً، أرسم الحدود بين رؤساء الجماعات وبين المبشّرين والشيوخ المتديّنين فعلاً في طريقة تقديمهم للسلطة الدينيّة، فإن كانت هذه السلطة تنطبق على المبشّر سواء كانت لصالحه أم لا، فهذا يعني أنّ احتمال استغلاله لمكانته الدينيّة قليل، أمّا من يعتمد على التبريرات الدينيّة للوصول إلى مآربه الشخصيّة فهو قائد جماعةٍ متلاعب، متعطّش للسلطة.

التجييش وروح الجماعة

في الجماعات الرقميّة تحديداً، يعتبر التجييش والتجمهر واحداً من أهم علامات المجتمع الرقميّ القويّ والمتماسك، وفي كثير من الأحيان، يعتبر هذا التجمهر دليلاً قويّاً على تأثير المؤثّر وقدرته على إحداث تغيير – خصوصاً عند الحديث على قدرة المتابعين والمتفاعلين على التأثير خارج الدوائر الاجتماعيّة المعتادة لهم.

على الرغم من أنّ السياق الذي يقدّم فيه نوكس تاكو قدرته على “تجييش” آلاف المتابعين للإغارة على صانع ما أو قناة ما، والتأثير على سير محتواهم، سياقٌ غير مؤذٍ في النتيجة، إلّا أنّ الكثير من صنّاع المحتوى الآخرين يعتمدون هذا الأسلوب في تحقيق ضررٍ حقيقيّ لجماعات رقميّة أخرى.

شخصياً، أجد هذا التجييش من الأساليب الرئيسية التي يقوّي فيها المؤثّر الروابط في جماعاته الرقميّة، رغم أنّ هذه المخاطرات قد تقود العديد من المتابعين إلى ترك الجماعة أو رؤيتها في ضوء مختلف، إلا أنّ من تبقّى من الجماعة سيمتلك حسّ انتماء أكبر لها، وسيكون أكثر تقبلاً للإغارات القادمة – مهما كانت خارج نطاق المنطق.

بالطبع، هذا لا يعني أنّ كلّ حملة تجييش رقميّة أو كل اعتراض رقميّ قادمٌ بسبب صانع محتوى يرغب بخلق جماعةٍ مخلصةٍ حوله، ولا يعني هذا أنّ كلّ تجييش ذا نتائج سلبيّة قادمٌ من جماعة منظّمة – لا ربط بين هذا وذاك، خصوصاً على الشبكة، ولنا في حروب فورتشان-تمبلر مثالٌ واضحٌ على تجييش دون سلطة مركزيّة.

ما الهدف من كلّ هذا؟

كما ذكرت في البداية، أردت أن يكون في هذا المقال مرجع لمن يرغب بمقارنة حاله مع حال أهل الجماعات، وخصصت في حديثي أهل العالم الرقميّ لأنّهم، وللأسف، مهملون من كلّ الجوانب، فلا أحد يتطرق لهذه المواضيع بطريقة منتظمة -ولا حتّى غير منتظمة على حدّ علمي- على الشبكة العربية.

لم يكن بالإمكان الخوض في النقاط الأخيرة في المقال دون التمهيد الطويل، ليس حبّاً في الإطالة، لأنّي ربما أكون أكثر من يعلم أن المواضيع الطويلة صعبة القراءة على من يعاني من تأثير تلك الجماعات، لكن لأنّي أردت إيضاح فكرةٍ ما: خصوصاً لمن يرى أشخاصاً في تلك الجماعات ولا يدري سبب وجودهم فيها، ولا يدري إن كان بإمكانه أصلا تفسير ما يقومون به أم لا.

لا يعجبني توجّه الكثير من الناظرين لهذه الجماعات الرقمية من الخارج لرمي كلّ اللوم على المؤثّر، ولا على المتابع، ولا يعجبني تحويل القضيّة لموضوع دينيّ أو سياسيّ بالمطلق، ولا يعجبني تسطيح القضيّة بتسميتها “دراما” أو “مراهقة” أو “ألعاب أطفال”.

ولا يعجبني أيضاً حديث أعضاء هذه الجماعات عن جهل العالم الخارجيّ “بثقافتهم” خصوصاً الصغار في العمر منهم -ووجود هؤلاء الصغار في العمر في هكذا جماعات هو لبّ المشكلة أصلاً- لأنّهم أنفسهم أحياناً غير قادرين على تفسير ما يجري، وربما يساعدهم هذا المقال في شرح ذلك.

أريد لهذا المقال أن يناقش ويخطّأ، من الطرفين، كشخص لا يلوم أعضاء هذه الجماعات ولا يعتقد أنّ ما يفعلونه حقّ. وفي أفضل الحالات، أرغب أن يكون هذا المقال فاتحةً لنقاش جديّ طويل حول هذا الموضوع. لكن لن أتفائل.

عملت على هذا المقال وبحثت فيه مطولاً لأربعة أشهر، شاركت فيها وقرأت وتابعت مجتمعات عديدة، بعضها كانت تجارب مريحةً نفسية، بعضها لم أحتمل المتابعة فيها، قرأت العديد من المقالات الأكاديميّة وغير الأكاديميّة، شاهدت عشرات الفيديوهات، واطّلعت على العديد من شهادات المشاركين بهذه التجمعات، وأضفت لها خبرتي وتجربتي الطويلة على الشبكة. وهذا ما استطعت تقديمه.

أرجو أن يكون فيه فائدةٌ ما لأحدهم.

حان الوقت لطيّ صفحة هذا البحث والانتقال لغيره.

Nice

مقال مرجعي وشامل.. فعلا أحسست أنني أحيانا أكهل من فهم بعض الأمور الإنترنتية.. ولكن فهمت الكثير اليوم… شكرا لك..

عندي إضافة.. أن أحيانا المحتوى المقدم نفسه مؤثر في نوعية المعجبين والcult.. يكثر الcult والمعجبين غريبي الأطوار في ناشري المحتوى التافه، الترفيهي، ذي الإيحاء الجنسي .. والله أعلم.

> أن أحيانا المحتوى المقدم نفسه مؤثر في نوعية المعجبين والcult

نعم، أجد شخصياً أن بعض أنواع المحتوى تؤثّر بالفعل بقابلية المتابع على وقوعه في فخ الدخول في الجماعات، وفي حالة المتابع الأجنبيّ هناك أمثلة كثيرة على صانعات “محتوى” جنسيّ يمتلكن هذا النوع من التجمعات حولهنّ، لكن في المحتوى العربي أجد أنّ الميل الأكبر نحو المجتمعات الصغيرة، في الأنمي والمانغا والروايات والفنون الأسيويّة التي لم يدخلها الMainstream بقوّة بعد

شي جميل انو في شخص اخيرا بيتحدث عن الموضوع باللغة العربية، اثناء قرائتي للمقال تذكرت The right opinion و بديت اتخيل المقال بصوته

اعتقد ان اكثر شي اثار إهتمامي هو كون كل ما كان الشخص متعمق اكثر او vocal اكثر بانتمائه لجماعة معينة كل ما صعب خروجه منها، مدري ليه لكني ما فكرت من هالزاوية من قبل

و شي اعتقد اني ما اتفق معه تماما هو عدم لوم المؤثر تماما ، شخصيا ارى انه يعتمد على نوع الجمهور يلي يتابعه. في كثير مؤثرين يعرفوا انو الي يتابعوهم اطفال و يستغلون سذاجتهم و انتمائهم للمجتمع يلي اسسه المؤثر.

All in all استمتعت بالقراءة و اتمنى ان المقال يحقق هدفه

اتابع The Right Opinion أحياناً ولو اني ما اتفق تماماً مع كل الي يقوله، اسلوبه جيد، واتمنى لو في محتوى عربي مشابه من هالنوع لاني شخصياً استهلكه ايضاً.

للدقة فقط، انا ما انفي اللوم عن المؤثرين في كلامي، طبعاً هم بالنهاية رأس الهرم وكثير منهم مدرك لاستغلاله – وفي امثلة عن ناس استغلو الاطفال ومنهم اونيسيون يلي حاططله اشارة بالمقال، لكن الهدف من المقال توضيح ان الامر مو كله فقط تابع للمؤثر، المتابعين نفسهم لهم دور في الامر بمستويات مختلفة

Dang…

كامل شامل خارق حارق متفجر

الecho chambers هو اسوء شي صار باخر 10 سنين عالانترنت

[…] صانع المحتوى والمتابع، وسردت أيضاً كلاماً كثيراً عن خطورة هذه العلاقة وكيف يمكن أن تتحول من اهتمام بريء لخطر حقيقيّ على حياة […]

[…] هذه ترجمة للمقال الأول في القائمة: الصادر عن صحيفة بلوم برج المشهورة، يتحدث الكاتب عن مشكلة كبيرة أو ظاهرة خطيرة.. ربما تتضح في الوطن العربي أكثر عن الإفرنج. قلت من قبل (على حساب تويتر الخاص بي) أن العلاقة بين صانع المحتوى أو المؤثرين على شبكات التواصل علاقة غير صحية بالمرة.. (هذه الفكرة نفسها استلهمتها من مقال لهادي الأحمد على مدونته) […]